![]()

性能比較

-

断熱

詳しく見る閉じる

-

1

断熱比較

住まいの快適さを保ち、光熱費を抑えるために欠かせないのが「断熱」。断熱材の選び方は、夏涼しく冬暖かい暮らしを実現するカギです。様々な断熱方法がありますが、中でも「硬質ウレタン(SWパネル)」は、気密性・断熱性ともに非常に優れた性能を持つ工法です。

-

グラスウール

-

メリット

・価格が安い

-

デメリット

・水(湿気に弱い)

・気密が取れにくい

・防音性能が低い

・経年劣化する

-

-

吹付ウレタン

-

メリット

・グラスウールと比較して断熱性が高い

-

デメリット

・職人の施工技術に左右される

・地震に脆い

・スキンカットによる結露の懸念(防湿層を切り取ってしまう)

・セルが連続しており、断熱性が低く湿気を通しやすい

-

-

硬質ウレタン(SWパネル)

木造軸組工法で造られた建物の天井・壁・床を

SWパネルで囲む工法。(35年間の無結露保証付き)

-

メリット

・水に強い

・断熱・気密性能が高い

・施工にムラが無い(工場加工なので、職人による施工技術や現場の気候等で性能が変わる心配がない) -

デメリット

・価格が高い

-

-

-

2

耐水性比較(硬質ウレタンフォームとグラスウール)

グラスウールの経年劣化

劣化したグラスウール

水を吸い込んだグラスウールは重みに耐えられなくなり、断熱材が経年とともに下に下がっていきます。その結果、断熱材が無い部分は外部の気温をもろに受けやすくなってしまいます。

木部も水を含んでしまうため、湿気を含んだ木材はシロアリの餌になり、木部が腐食して家がボロボロになります。それによって、地震の際に倒壊しやすい家になってしまいます。

壁内結露は拭くことができないため、カビが発生し、子供や高齢者の喘息や気管支炎のリスクが高まる可能性があります。硬質ウレタンフォーム(SWパネル)

SW施工後20年経過時

硬質ウレタンフォームは、吸水性実験からも水を通しにくい素材であることが実証されており、型くずれなどがなく、高い断熱性能を長年にわたり保ち続けることができます。

セイズの住宅はSWパネル+防湿シートを施しているため、家の老朽化の原因となる「結露」を防止します。 -

3

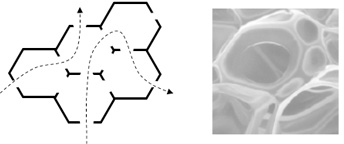

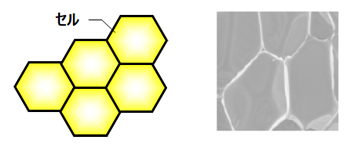

フォーム構造の比較(SWパネルと現場吹付ウレタン)

SWパネルで使用しているウレタンは独立気泡フォームで、ウレタン粒子(セル)の結合方法が異なります。その独立形状により、湿気を通しにくい構造になっています。

これに比べて連続気泡フォームは大気と貫通しており、断熱性が低く、セルの構造上、強度が独立気泡フォームより劣り、吸水率が大きい(湿気に弱い)構造になっています。一般的な現場吹付のウレタンフォーム

連続気泡フォーム

セルが連続した(繋がった)構造になっている

湿気を通しやすい

SWパネルのウレタンフォーム

独立気泡フォーム

各々のセルが独立した構造になっている

湿気を通しにくい

-

4

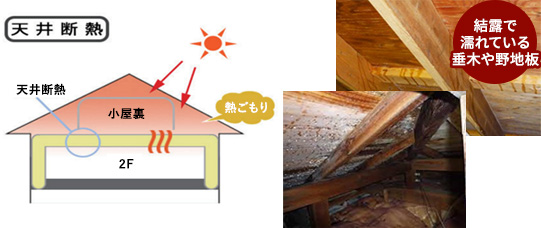

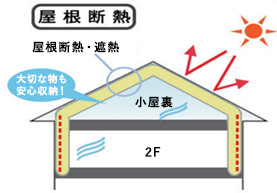

断熱箇所の比較

断熱性能は、暮らしの快適さと冷暖房コストに大きな影響を与えます。とくに屋根まわりの断熱は、夏の暑さ・冬の寒さを直接左右する重要なポイントです。「屋根断熱」は小屋裏に熱が入り込まず、熱籠り・結露の発生を防止します。

天井断熱

直射日光が屋根を通し

小屋裏部分に入ってくるため、

熱籠りが発生し、換気できず結露が発生します。 屋根断熱

屋根断熱

屋根部分に断熱材を入れるため、

小屋裏に熱が入り込まず、

熱籠り・結露の発生を防止します。 -

5

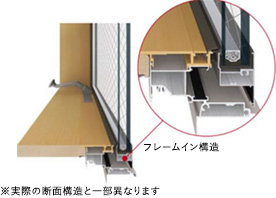

サッシの比較

窓からの熱の出入りは、住宅の断熱性に大きく影響します。一般的なアルミサッシでは外気の影響を受けやすくなります。「防火戸FG-H」は、アルミと樹脂を組み合わせたハイブリッド構造を採用し、さらにアルゴンガスを注入したLow-E複層ガラスを採用しています。断熱性を高め、室内の温度を安定させ、冷暖房の効率を向上させることができます。

他社の住宅・サッシの厚み:6㎜

・中間層に乾燥空気を注入

LIXIL:防火戸FG-H

LIXIL:防火戸FG-H

(アルミと樹脂の複合サッシ)・サッシの厚み:12㎜

・中間層にアルゴンガスを注入

乾燥空気の 約1.5倍の断熱性能

-

6

セイズの家は、HEAT20のG2グレード

セイズは、2025年に義務化する省エネ基準より、省エネルギー性能暖房不可削減率を約50%削減した、HEAT20のG2グレードを達成しています。

-

-

気密

詳しく見る閉じる

-

1

C値比較

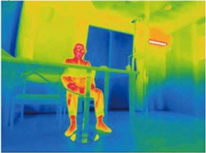

気密性が低いと、外部から流入する空気が増え、冬は寒く夏は暑い住宅になってしまい、冷暖房を使用する機会が増え、光熱費がかさんでしまいます。

気密性能は気密測定を行いC値を出すことで算出でき、C値の数字が0に近いほど高気密住宅であると言えます。-

昔の家

(平成28年省エネ基準の家=2025年義務化)

C値 : 約5.0㎠/㎡

昔の家 低断熱・低気密

断熱等級2(UA値:1.43) C値:11.2

-

普及が進むZEH基準の家

(ZEH基準の家=2030年新築の平均でZEH)

C値 : 約1.0㎠/㎡

ZEH基準の家 建築物省エネ注レベル

断熱等級4(UA値:0.85) C値:4.5

-

セイズの家

セイズの家(HEAT20 G2の家)

C値 : 0.5㎠/㎡以下

HEAT20 G2の家 高断熱・高気密

HEAT20 G2(UA値:0.45) C値:0.7

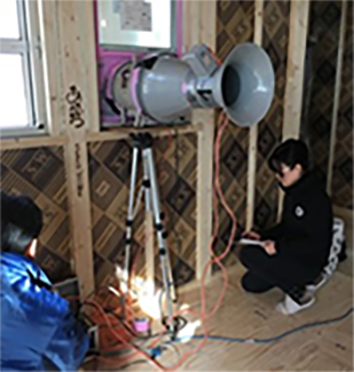

セイズは全棟気密測定を建築途中に実施!

施工段階で気密測定することで、より正確なC値が分かります。

測定結果は、お引渡しの際に「性能評価証明書」としてお渡ししています。 -

-

-

換気

詳しく見る閉じる

-

1

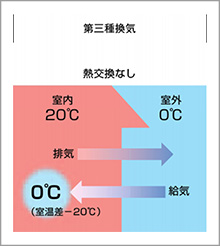

換気システムの比較

第三種換気システム第三種換気システムは、給気を自然に行い、

機械を使って排気する換気システムのこと。

-

メリット

・設置コストが安価なこと

-

デメリット

・外の空気を直接給気するので、夏は暑く冬は冷たい空気がそのまま入ってきてしまう

・換気口を開けることで花粉や虫が入ってくる

・熱交換システムが搭載されていないため、冷暖房でせっかく冷え温まった空気が排気で逃げてしまう=冷暖房費が嵩む

・冬は、給気口付近の壁が冷やされることで、断熱性能の低い家だと結露が起きてしまう

第一種換気システム

第一種換気システム

「エコエア85」

(HEAT20 G2基準)第一種換気システムは、給排気を機械で行う換気システムのこと。

エコエア85は熱交換システム+湿度交換システム搭載で、

排気する空気から熱を取り出し、給気する空気に戻すことができる。

-

メリット

・熱交換システムにより、夏は涼しく冬は暖かい空気の給気が可能

・無駄な冷暖房を使う必要がなく、室内の温度を一定に保てるため電気代の削減につながる

・給気の際、フィルターが花粉やPM2.5、虫をキャッチしてくれるため、室内に入ってこない

・室内の上下間温度を一定に保てるため、ヒートショックの心配が少ない -

デメリット

・設置コストが第三種換気システムよりも高い

・メンテナンスの手間がかかる

=メンテナンスといっても2カ月に1回の水洗い

-

-

2

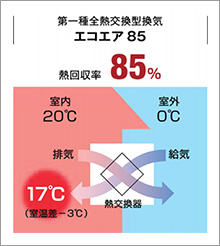

基礎換気の比較

他社の基礎換気基礎と構造体の間に基礎パッキンを設け、空気を通し基礎を換気しています。

川が多い城東エリアでは、水害の際の被害想定が高いため、水害が起きると基礎パッキンから水が入り込み床下浸水が起きてしまいます。浸水した基礎が乾くには約2年もの期間がかかると言われてます。

また、基礎パッキンから冬は冷たい空気が流れ込み、床が底冷えするため、床暖房の使用で光熱費がかさんでしまいます。

セイズの基礎換気「エコエア85」

セイズの基礎換気「エコエア85」基礎と構造体の間が塞がっているため、床下浸水の心配がいりません。

では、どうやって基礎を換気するのか?

エコエア85で基礎までダクトを通し、換気を行います。

水害の心配もなく、

熱交換された空気が床下まで届くので、冬も底冷えしない快適な住環境。

さらに、水に強い基礎断熱(スタイロフォーム)を施し、1階フロアでも冷えにくい工夫をしています。

-

-

耐震

詳しく見る閉じる

-

1

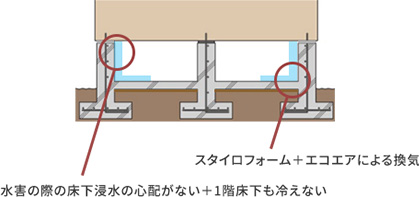

在来工法とSW工法の比較

地震の多い日本において、住宅の耐震性能は非常に重要です。在来工法は自由度が高い一方で、耐震性は施工技術に左右されることがあります。「スーパーウォール(SW)工法」は、モノコック構造や高性能パネルの採用により、高い耐震性能を実現。地震の揺れを建物全体で受け止め、分散することで、安心・安全な強固な住まいを造り上げます。

在来工法(筋交い補強)構造部となる柱・梁・土台を「線」で支える工法(補強)のこと。

-

メリット

・建築費用が安い

・間取りが比較的自由 -

デメリット

・柱や筋交いに大きな力が集中してかかるため、台風や地震の負荷に弱い

・断熱欠損しやすい

SW工法

SW工法構造部となる柱・梁・土台を「面」で支える工法(補強)のこと。

-

メリット

・壁面全体で力を分散するので地震に強い

-

デメリット

・建築費用が高い

-

-

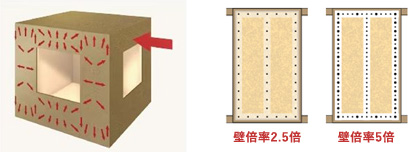

2

耐震に対するセイズの取り組み

-

制震テープ(耐用年数110年)を採用

耐震だけでなく、制震設備を標準装備し、地震への備えを高めています。制震テープを使用することで、家ごとダンパーの役割を果たします。

-

-

全棟地盤調査+地盤改良を実施

セイズの施工エリアである城東エリアは、川が多い影響から軟弱地盤の地域が多く存在します。

予め無償で地盤調査+改良をおこない強固な地盤を形成することでお施主様に安心してお住まい頂ける家を建てています。

-

構造計算で耐震等級2or3を取得

耐震等級2または3の建物なら安心と考えられますが、それだけでは不十分です。耐震等級2・3を取得するには、仕様規定とは別に「性能表示計算」か「構造計算(許容応力度計算)」が必要です。後者の構造計算のほうが計算が細かいことから、同じ耐震等級2・3だとしても、安全性は構造計算をしている建物のほうが上と言えます。セイズでは、全棟で構造計算を実施しています。

-

-

-

ZEH・環境

詳しく見る閉じる

-

日本政府は、2050年までに

温室効果ガスの排出を

全体としてゼロにする、

カーボンニュートラルを目指すことを

宣言しました。世界の平均気温は2020年時点で、工業化以前(1850~1900年)と比べ、既に約1.1℃上昇しており、このままの状況が続けば、更なる気温上昇が予測されています。

近年、国内外で様々な気象災害が発生しています。個々の気象災害と気候変動問題との関係を明らかにすることは容易ではありませんが、気候変動に伴い、今後、豪雨や猛暑のリスクが更に高まることが予想されています。

日本においても、農林水産業、水資源、自然生態系、自然災害、健康、産業・経済活動等への影響が出ると指摘されています。

気候変動の原因となっている温室効果ガスは、経済活動・日常生活に伴い排出されています。

国民一人ひとりの衣食住や移動といったライフスタイルに起因する温室効果ガスが我が国全体の排出量の約6割を占めるという分析もあり、国や自治体、事業者だけの問題ではありません。

カーボンニュートラルの実現に向けて、誰もが無関係ではなく、あらゆる主体が取り組む必要があります。

将来の世代も安心して暮らせる、持続可能な経済社会をつくるため、今から、カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に向けて、取り組む必要があります。

-

1

これからの住まいのスタンダード「ZEH住宅」

国土交通省、経済産業省、環境省は令和3年4月より「脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方」について議論を重ね、2050年及び2030年に目指すべき住宅・建築物の姿(あり方)を公表しました。

-

2050年

ストック平均でZEH・ZEB基準の水準の省エネ性能が確保され、導入が合理的な住宅・建築物において太陽光発電設備等の再生可能エネルギーの導入が一般的になること。

-

2030年

新築される住宅・建築物についてZEH・ZEB基準の水準の省エネ性能が確保され、新築戸建住宅の6割に太陽光発電設備が導入されていること。

ZEHとは?

Net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の略称で、「断熱」×「省エネ」×「創エネ」で、家のエネルギー収支をゼロ以下にする住まいのこと。

-

-

2

セイズの住宅は全棟ZEH基準を実現しています

セイズはいち早く光熱費を削減できるZEH住宅の建築に取り組み、お客様がより快適にお過ごしいただける住まいを提供しており、数々の受賞歴があります。

-

通算8回受賞

ハウス・オブ・ザ・イヤー・

イン・エナジー -

6

ZEHビルダー

(プランナー評価:最高評価) -

10年連続受賞

SW工法の施工棟数

全国ナンバーワン -

6

省エネ住宅

(BELS評価:最高等級) -

3年連続受賞

東京エコビルダーズ

アワード

(主要3賞・計5部門)

お財布にも環境にも優しい

セイズの高性能ZEH住宅!-

補助金の活用

-

住宅ローン控除

-

電気代削減

-

-

その他のセイズの家づくりのこだわりを見る